【编者按】2015年4月17日是《马关条约》签订120周年纪念日,中国社科院近代史学者禇静涛特别为中国台湾网撰稿,回顾这个不平等条约当年带给台湾同胞及整个中华民族的灾难与伤害,同时寄语海内外中华儿女:记取历史教训,共谋国家复兴,维护人类和平,不使历史的悲剧重演!

1894年7月25日,日本挑起甲午战争。9月中旬,日军攻占平壤,在大东沟击沉多艘北洋舰队军舰。清军兵败如山倒。日军长驱直入,攻打辽东,占领旅顺。1895年2月,日军攻占威海卫,北洋水师全军覆灭。日军整师待发,拟直捣北京。

3月21日,马关和谈开始,停战区域不包括台海地区。日本首相伊藤博文要割台湾等地,李鸿章告,英国将会干涉。伊藤博文狂称,“岂止台湾而已,不论贵国版图内之何地,我倘欲割取之,何国能出面拒绝?”23日,日军攻占澎湖列岛。29日,翁同龢知“澎陷台线断,奈何!”30日,“懒极闷极,不知台事如何也”。

清政府高层就是否答应割让台湾,意见不一。4月6日,翁同龢“力言台不可弃,气已激昂”,“恐从此失天下人心”。某高官“则谓陪都重地,密迩京师,孰重孰轻,何待再计”。翁同龢毕竟书生,感慨“盖老谋深算,蟠伏于合肥衔命之时久矣”,“余之不敏不明,真可愧死”。

是否割辽东半岛和台湾,4月8日,慈禧太后表示,“两地皆不可弃,即撤使再战亦不恤也”,摆出高姿态。14日,翁同龢记道,“惟李相频来电,皆议和要挟之款,不欲记,不忍记也”。16日,翁同龢“见李电,言廿三日(17)巳刻画押,限廿日在烟台换约”。

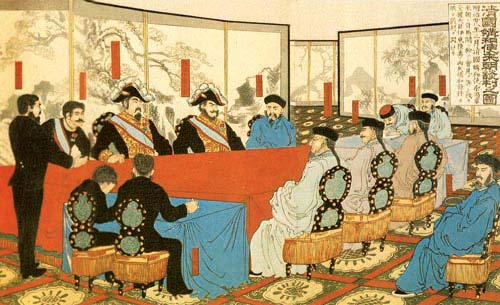

4月17日,李鸿章在日本马关春帆楼上,被迫签订丧权辱国的《马关条约》,其主要内容有:“中国将管理下开地方之权并将该地方所有堡垒、军器工厂及一切属公物件,永远让与日本”,包括辽东半岛,“台湾全岛及所有附属各岛屿”,“澎湖列岛,即英国格林尼次东经百十九度起至百二十度止,及北纬二十三度起至二十四度之间诸岛屿”。

签约割台的消息传出,广大台胞悲苦万分,哭声达于四野。地方士绅电吁清廷:“割地议和,全台震骇,自闻警以来,台民慨输饷械,固亦无负列圣,深仁厚泽,二百余年之养人心、正士气,正为我皇上今日之用;何忍一朝弃之?全台非澎湖可比,何至不能一战?臣桑梓之地,义与存亡,愿与抚臣誓死守御。若战而不胜,待臣等死后,再言割地,皇上亦可上对列祖下对兆民也。”

在北京的台湾举人和台籍官员联名上书,“祖宗坟墓,岂忍舍之而去?田园庐舍,谁能挈之而奔?”要求坚持抗敌,不能将台湾“弃以予敌”,“台地军民必能舍死忘生,为国家效命”。

4月19日,翁同龢“得台湾门人俞应震、丘逢甲电,字字血泪,使我无面目立于世人矣”。23日,光绪帝哀叹,“台割则天下人心皆去,朕何以为天下主!”

一些有识之士反对批准《马关条约》。在“公车上书”中,康有为等人痛陈,“弃台民即散天下”,“欲苟借和款求安目前,亡无日矣”。

翁同龢内心不愿接受《马关条约》,但理智又告诫他,除非再战,否则只得批准《马关条约》。4月24日,他记道,“言者大率谓和约当毁。余虽懦,不敢赞成,而公论不可诬,人心不可失,则日夕在念,思所以维持之,卒不能得,则叹息抑郁,瘀伤成疾矣”。

慈禧太后一生视权如命。她深知批准《马关条约》对她意味着什么。4亿人,一人一口唾沫,就足以将她淹死。她干脆不露面,一推了之。4月25日,光绪皇帝请见皇太后,“面陈和战事”。内监传旨,“今日偶感冒,不能见,一切请皇帝旨办理”。

光绪皇帝不敢做出决断。4月26日,慈禧太后表态,“和战重大,两者皆有弊,不能断,今枢臣妥商一策以闻”,将球踢给文武百官。28日,翁同龢记道,“上以和约事徘徊不能决,天颜憔悴,书斋所论大抵皆极为难,臣憾不能碎首以报”,“如在沸釜中”。为了保住北京,光绪皇帝最后不得不下令,批准《马关条约》。

《马关条约》危及到俄、德、法在中国的利益,三国出面干涉,日本被迫让步,仍坚持割占台湾。清政府阻止日本侵台的设想破灭,不得已派全权大臣伍廷芳与日本全权代表伊东己代治在烟台换约。日本政府随即任命桦山资纪为台湾总督兼军务司令官,下令进攻台湾。

为抵抗日本侵略,5月中旬,以丘逢甲为首的台籍士绅筹划成立“台湾民主国”,自主保台,电告中外:“台湾属倭,万民不服……而事难挽回,如赤子之失父母,悲惨曷极!伏查台湾为朝廷弃地,百姓无依,唯有死守,据为岛国,遥戴皇灵,为南洋屏蔽……台民此举,无非恋戴皇清,图固守以待转机。”广大台胞恋戴祖国之情,溢于言表。16日,台湾巡抚唐景崧出任“台湾民主国”总统。

5月16日,翁同龢“入议台事,未有所决”。17日,“知俄复绝台事,又见台民公电,为之流涕”。18日,“台湾事三国皆复绝,于是派李经方会同日本桦山商办事宜”。19日,翁同龢“至恭邸处,偕同人及庆王问台湾撤官事”。27日,翁同龢知“唐署抚竟为台民拥戴为自主之国总统。噫,奇矣!”31日,“见台湾基隆开仗电及成都闹教堂电,意甚怦怦”。

5月底,日军在澳底登陆,进攻基隆。清军顽强抵抗,终因寡不敌众而失守。6月上旬,日军占领台北城,唐景崧返回厦门。台湾人民纷纷拿起武器,自发抵抗日军。

6月6日,翁同龢“看电报六,皆交台及台不守事,愤懑之至”。8日,“台湾则不可问也”。

8月28日,李鸿章到北京,光绪帝“先慰问受伤愈否,旋诘责以身为重,凡两万万之款从何筹措,台湾一省送予外人,失民心伤国体,词甚骏厉。鸿章亦引咎唯唯”。

甲午战争遭到惨败,清政府高层决策者慈禧太后、光绪帝、翁同龢、李鸿章等人负有主要领导责任。台籍进士丘逢甲血书,“宰相有权能割地,孤臣无力可回天”。“孤臣”应对“皇上”、“太后”,而非“宰相”。他用曲笔谴责清政府对台湾人民无情的抛弃。

中国雄踞东亚千年,自信自大的心理被“小日本”无情击碎,至今未复。维新志士梁启超惊呼,“吾国四千年大梦之唤醒,实自甲午战争败割台湾,偿二百兆始”。

1911年3月28日至4月11日,梁启超自日本乘船赴台,对基隆、台北、台中展开了旅行及考察,与台籍士绅林献堂、甘得中、连雅堂等人吟诗唱和,感慨割台之痛,追怀刘铭传治台的事功。船近基隆港,梁启超写下:“明知此是伤心地,亦到维舟首重回。十七年中多少事,春帆楼下晚涛哀。”

根据《开罗宣言》、《波茨坦公告》、《日本降书》,1945年10月25日,在台北市中山堂举行中国战区台湾省受降典礼。台湾终于回归祖国,洗却了中华民族在甲午战争所遭受的奇耻大辱,是中国在第二次世界大战中的最大收获之一。

乙未马关之耻已为乙酉日本投降所湔雪。2015年4月17日,是《马关条约》签订120周年;10月25日,是台湾光复70周年纪念日。海内外中华儿女应记取历史教训,共谋国家复兴,维护人类和平,不使历史的悲剧重演。(本文作者:褚静涛,系近代史学者)

[ 责任编辑:何建峰 ]