回顾40年鲁台交流历程 共圆民族复兴梦

中国台湾网2月2日讯 1949年至1978年长达30年的时间里,海峡两岸处于隔绝状态,鲜有人员往来和交流。20世纪70年代末,国际国内形势发生了深刻变化。以邓小平为核心的党的第二代领导集体从国家和民族的根本利益出发,在毛泽东、周恩来关于争取和平解放台湾问题思想的基础上,确立了争取和平统一的大政方针,创造性地提出了“一个国家,两种制度”的科学构想。1979年1月1日,全国人大常委会发表《告台湾同胞书》,郑重宣示争取祖国和平统一的大政方针及一系列政策主张,揭开了两岸关系新的历史篇章,鲁台人员往来和交流合作也由此开启。

鲁台交流会亲。(图片来源:山东省台港澳办交往交流处)

一、鲁台人员往来和交流合作发展历程

40年来,鲁台人员往来和交流合作由暗转明、由小到大、由浅入深,经历了一段不平凡的发展历程,大体可分为四个阶段。

(一)单向和间接人员往来阶段(1979-1987)

《告台湾同胞书》发表后,大陆方面率先倡导,在“和平统一、一国两制”基本方针和各项政策中,明确提出尽快实现两岸同胞探亲、旅游等直接往来,开展两岸经济、文化、学术、体育等交流,实现两岸通航、通邮、通商;同时采取了一系列实际措施,如在军事方面主动缓和军事对抗状态,为台胞台属落实政策等等。两岸民众渴望亲人团聚的民意已成为滚滚洪流,不可阻挡。台湾当局仍顽固坚持“不接触、不谈判、不妥协”的“三不”政策,但在处理两岸关系的态度上较以前积极,作法上也更为灵活。这一阶段两地人员往来主要在“地下”状态进行,以台胞间接返乡、境外会亲或书信间接交流为主,而且这种行为当时在台湾是非法的。

1.两地民众间接书信联系。党和政府落实台胞、台属政策,使他们消除了顾虑,在相关部门支持协助下,他们主动与在台亲友通信联系。期间,全省有4万多户台属与台湾亲人建立了通信联系。如孔子第77代嫡孙女孔德懋女士在一篇回忆文章中提到,她在1979年自北京到曲阜参观祭祖后,及时把家乡的情况和几张照片一起寄给美国的一位本家亲戚,托他转交给在台湾的弟弟孔德成,一年后,辗转收到弟弟孔德成的亲笔信,后来孔德成还陆续派在国外的学生及本家亲戚到北京看望她,迂回曲折保持着联系。

2.山东台属境外会亲。山东省部分台属到其他国家或港澳等地与台湾亲属会面。据统计,这期间山东省赴境外会亲的台属达1500多人次。台湾菏泽同乡会理事长高秉涵先生说,1984年,我冒险前往香港,在那里终于见到了朝思暮想的姨妈和姐弟,一见面就抱头痛哭,那几天我们生怕耽误了相聚的分分秒秒,倾诉相思之苦。我今生最大的遗憾莫过于没能亲眼再见妈妈一面,未能给她端杯茶一尽儿子的孝道。

3.台胞辗转返乡探亲。广大台胞也积极通过第三地辗转返乡探亲,少数台胞申请在山东省定居。如高唐籍著名画家孙大石,1982年回祖国定居,受到国家领导人的亲切接见。这期间来山东省探亲、参观、从事文化交流和经贸活动的台湾同胞达2600多人次,定居台胞150多人次,第一家台资企业1985年落户日照,实际上打破了台湾当局拒绝“三通”的局面。

4.开展与台湾渔民交流。1986年以来,山东省相继在烟台、青岛、石臼等7个港口设立台湾渔船避风点,在条件较好的青岛、石岛、石臼设立台湾渔船停泊点、台胞接待站和对台小额贸易点。这些站点为台湾渔民和渔船提供避风、治病、加油、补给、修理、探亲会亲等服务,并开展多形式、多层次、多渠道的宣传工作,成为互相了解、互相交流的一扇窗口。据统计,停泊点共接待台湾渔、货船1300多艘次,接待渔民或船员1.2万人次,帮助修船100多艘,救助台湾渔民伤病人员200余人,完成小额贸易1亿多美元,补给油、水、副食品等大量物资。

(二)双向人员往来开启阶段(1987-1992)

在大陆对台政策和岛内民意的压力下,台湾当局不得不调整有关政策。1987年11月2日起,允许除现役军人和公职人员以外在大陆有血亲、姻亲、三等亲的台湾居民,可经第三地转赴大陆探亲。1988年4月18日,开放台湾民众与大陆亲人通信,由台湾红十字会转投。1988年5月由三等亲放宽到四等亲,允许公教人员和党务干部经批准后赴大陆探亲,允许台湾文化体育团体以民间名义赴大陆参会、参赛。1988年11月9日,开放大陆人员有条件地赴台探亲、探病、奔丧。1990年,台湾方面成立海峡交流基金会。大陆也在政治方面调整有关政策,化解敌对情绪,不再追诉去台人员在1949年之前的有关行为,发布《中国公民往来台湾地区管理办法》,1991年成立海峡两岸关系协会。1992年两会达成了认同“一个中国”原则的“九二共识”,为两岸交流奠定了良好基础。这个阶段两岸交流在台湾由暗变明,由非法变成合法,来鲁人员从最初的台湾老兵探亲发展到台胞来旅游、商务考察、文化交流等,山东省有少量台属因私赴台探病、奔丧,鲁台人员往来逐步突破“有来无往”的单向交流状态。

1.台胞来鲁交流内容逐渐多样化。来鲁台胞除探亲外,旅游、经商和进行各种交流活动的越来越多,山东省举办的活动如潍坊国际风筝会、孔子文化节也邀请台湾同胞参加。1987年11月,出生于青岛的台湾著名歌手凌峰辗转到大陆拍摄电视系列片《八千里路云和月》,成为两岸文化交流的摆渡者。1988年4月5日,台湾歌星探亲演出团在济南山东体育馆举行了首场演出,受到热烈欢迎。台湾京剧演员王海波1989年11月来济南为恩师方荣翔先生祭扫安灵,与山东省京剧团合作演出了《铡美案》等裘派名剧,产生了较大的社会影响。淄博在1992年8月举办了海峡两岸齐文化学术讨论会,两岸代表近百人参会。1987年至1992年累计来鲁台胞18万人次。

2.山东居民因私赴台逐年增多。1988年11月台湾当局逐步开放大陆人员赴台探亲、探病、奔丧以来,山东省因私赴台人数越来越多,境外会亲人数逐步减少,到1992年底,山东省共有2800多人因私赴台,赴台人员遍布全省16个地市、100多个县市区,较多的是青岛、烟台、潍坊、济南等,双向人员往来开始起步,促进了亲情,增进了了解。

3.在台山东同乡关心家乡建设。经过细致摸底调查,山东去台人员15.3万人,以青岛、烟台居多。山东同乡在当时的台湾政治、经济、教育等各界都有一定的影响力,有“山东邦”之称。交流往来的大门一旦打开,他们积极贡献心力,造福桑梓。台湾山东同乡会及各县市同乡会多次组团来山东考察交流,特别是为满足鲁台交流的需要,山东同乡、时任台湾民意代表李宗正先生在1992年发起成立中华齐鲁文经协会,成员包含政治、教育、文化、工商界菁英,在烟台建设齐鲁文经大厦,为回乡定居台胞提供了归根之所。

(三)双向交流起步和发展阶段(1992-2008)

从1992年下半年起,台湾当局逐步放宽对大陆居民赴台限制,两岸双向交流往来逐步形成并稳步发展。1994年台湾当局借“千岛湖事件”阻挠两岸交流往来。随之,李登辉、陈水扁等“台独”势力分裂活动加剧,屡屡破坏两岸交流往来的基础和氛围,使两岸关系走上紧张和动荡。大陆对此进行了坚决的军事和政治斗争,人民解放军在台湾海峡和台湾附近海域进行了大规模军事演习;2005年3月十届全国人大三次会议通过《反分裂国家法》;2005年4月中共中央和胡锦涛总书记邀请中国国民党主席连战来访,对反对和遏制“台独”、推动两岸关系朝着和平稳定方向发展起到了重要作用,牢牢把握了两岸关系的主动权,在岛内形成了新的两岸观,从而引发新一轮台胞赴大陆的热潮,两岸交流合作不断深入发展。这个阶段山东应邀赴台交流开始起步,交流合作不断深入,期间虽然遇到一些障碍和困难,但保持了持续、稳定、有序向前发展。

1.应邀赴台人员不断增多。在两岸人员往来日益频繁的情况下,1992年5月,国台办开始对应邀赴台进行审批管理,对文化、教育、宗教、司法、出版、体育等领域的应邀赴台实行归口管理,应邀赴台交流正式开始,鲁台交流合作的大门正式打开。1992年,山东省应邀赴台5个团组7人次,随后逐年增多。1999年开始有市厅级干部带队赴台。山东大学等高校、科研机构专家、学者赴台进行学术交流。2001年3月,山东省海峡两岸经济文化发展促进会成立,为推进鲁台经济、文化等方面的交流与合作开辟了新的渠道。1992年至2008年上半年,全省应邀赴台累计达1.1万人次。

鲁台交流。(图片来源:山东省台港澳办交往交流处)

2.来鲁台胞层次不断提升。随着两岸交流深入,在台湾形成一股“山东热”,来鲁台胞越来越多,层次越来越高,其中包括台湾行政主管部门前负责人李焕、郝柏村、孙运璇、萧万长,中国国民党荣誉主席连战和副主席江丙坤、章仁香、林丰正、林澄枝、蒋孝严,新党主席郁慕明,台湾防务主管部门前负责人孙震、蒋仲苓、唐飞,军界人士王文燮、许历农、李桢林、丁渝州等,台湾法务主管部门前负责人廖正豪,台湾警务主管部门前负责人卢毓钧,海基会副董事长兼秘书长焦仁和,文化界知名节目主持人傅达仁、著名指挥家张培豫等,教育界台湾大学校长孙震、东吴大学校长刘兆玄等,经济界王永庆、张荣发、郭台铭、尹衍樑、蔡衍明、沈庆京等。1992年至2008年上半年,累计来鲁台胞达137万人次。

3.鲁台交流活动不断丰富。为推动鲁台交流,山东省积极入岛举办活动,从1992年青岛工艺师刘鸿雁赴台表演锲金画开始,相继举办了恐龙及古生物化石展、孔子文化大展、孔子故乡四千年文化展、永远的孔子文物展、山东美食节、齐风鲁韵—山东曲艺演出周、两岸同祭孔、大哉孔子图片展等,取得很好的效果。同时也积极策划活动、培育品牌,邀请台湾同胞来山东参与,如海峡两岸师生孔孟故里寻根夏令营、海峡两岸大学生黄河文化夏令营、海峡两岸高中生辩论赛、鲁台青年交流季、“齐鲁风·两岸情”优秀中学生夏令营、妈祖文化节、海峡两岸(威海)道教学术研讨会、海峡两岸风筝文化交流、孙子文化交流研讨会等,有的活动一直延续至今,在两岸产生了重要影响。

鲁台中学生交流。(图片来源:山东省台港澳办交往交流处)

4.交流合作关系不断深化。通过交流,进一步密切了与山东同乡会、齐鲁文经协会等在台山东同乡的关系;特别是孙震、于宗先、张玉法、李瞻编纂的《山东人在台湾丛书》,1997年在吉星福张振芳伉俪文教基金会出版,详实系统介绍山东人各行各业在台湾艰苦奋斗的过程、成就及其贡献,为鲁台各领域交流合作提供了很好的参考。鲁台婚姻逐步增多,至2018年已近5000对,其中凌峰与青岛舞蹈演员贺顺顺1993年结婚,成为当时两岸的佳话。山东同乡积极回馈家乡,联华实业集团董事长苗育秀、高雄市山东同乡会理事长李德璋、花莲县山东同乡会理事长曹勋彰、台中市山东同乡会理事长傅元湘、忠信学校创办人高震东、中华齐鲁文经协会理事长刘育兰等都积极推动鲁台交流,做出了积极贡献;王乃昌先生于1998年设立曲阜远东职业技术学院,是台胞在大陆投资的第一所普通专科院校;2003年郭台铭以母亲初永真名义捐赠3000万元建设烟台永铭中学。2002年,台湾法鼓山圣严法师将四门塔1997年被盗佛首送还,与佛身合一,成为两岸宗教文化交流的一大盛事。山东部分高校也开始与台湾高校互换学生,互聘对方教师为客座教授,建立起紧密的合作关系。

鲁台文化交流。(图片来源:山东省台港澳办交往交流处)

(四)和平发展阶段(2008-至今)

2008年5月,国民党重新上台执政,两岸重回“九二共识”“一中原则”,两会会谈重启,先后签署23项协议,促进了各领域交流合作;两岸实现全面双向“三通”;两岸事务主管部门负责人实现会面,特别是2015年11月两岸领导人实现历史性会面,两岸建立常态化联系沟通机制,两岸关系进入和平发展新阶段。虽然2016年蔡英文上台以来拒不承认“九二共识”,不断干扰、阻挠和破坏两岸交流,导致两岸制度化协商机制停摆,台海形势日趋复杂严峻,但以习近平总书记为核心的党中央,牢牢掌握两岸关系发展主导权和主动权,有力维护了两岸关系和台海局势的和平稳定,使两岸交流基本格局稳定,两岸关系和平发展的总基调没有变,山东与台湾的交流合作也保持稳步发展。这一阶段山东创新开展对台交流工作,社会各界积极参与支持,鲁台人员往来快速增长,交流合作蓬勃发展,呈现出大交流、大合作、大融合、大发展的新局面。

1.人员往来高速增长。国家有关部门相继批准山东青岛、济南、烟台、威海等4个空港为对台空运直航点,青岛、烟台、日照等10个海港为对台海运直航点,青岛、济南、烟台、威海等4个城市为赴台个人游城市,山东省13家旅行社经营赴台旅游业务,鲁台人员往来更加便捷。2008年7月18日,山东居民赴台旅游首发团启动仪式在青岛举行,山东居民赴台旅游正式启动;12月26日,青岛—台北直航开通,鲁台人员往来迅猛发展,往来航班一座难求。2008年下半年至2018年底来鲁台胞232万人次,占累计来鲁台胞的59.8%;应邀赴台7.2万人次,占1992年下半年以来山东应邀赴台总数的86.4%;自2008年7月赴台旅游开通以来,山东居民累计赴台旅游72万人次。

2.平台建设实现突破。2009年12月17日,国务院台办批准在枣庄市台儿庄设立“海峡两岸交流基地”,随后相继批准威海刘公岛、泰安泰山、曲阜孔庙、潍坊齐鲁台湾城为海峡两岸交流基地,并支持台湾梅花鹿和长鬃山羊入住威海刘公岛。2013年文化部、国台办批准在高唐李奇茂美术馆设立海峡两岸文化交流基地。同时,自2013年1月起,山东省开展山东省海峡两岸交流基地建设工作,目前设立惠民孙子兵法城、济南府学文庙、长岛妈祖显应宫、兰陵萧氏文化园等5家。这些基地充分发挥自身优势,开展丰富多彩的对台交流活动,成为山东对台交流的重要平台载体。

鲁台文化交流。(图片来源:山东省台港澳办交往交流处)

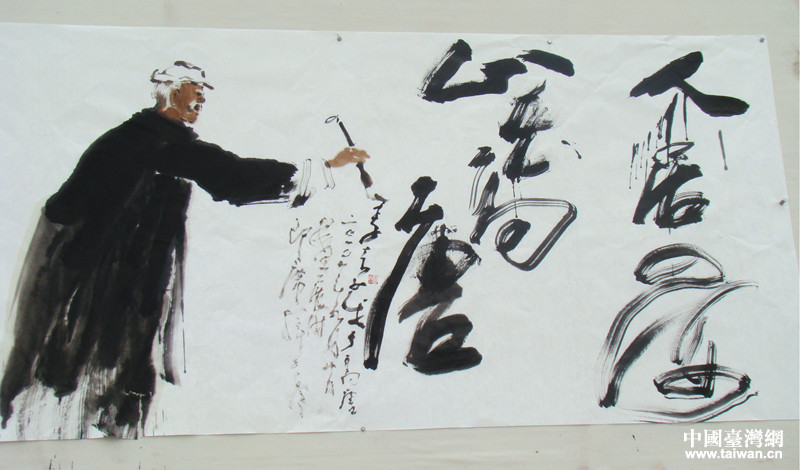

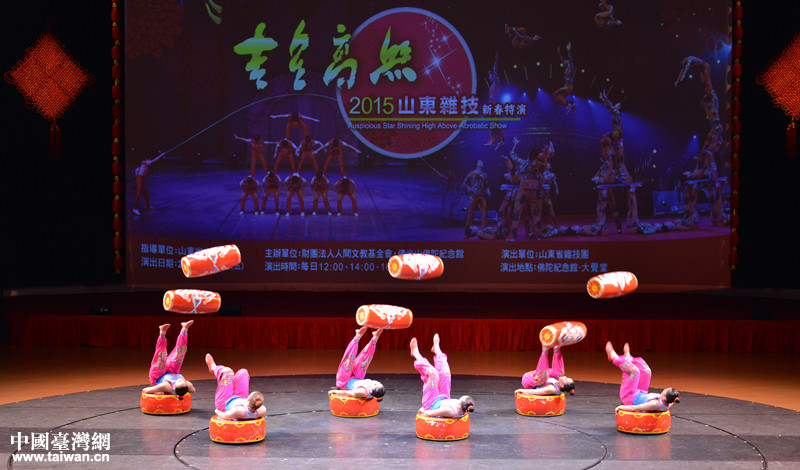

3.文化交流丰富热络。山东充分发挥文化资源优势开展对台交流活动,先后承办了第三届两岸汉字艺术节、第三届两岸竞争力论坛、海峡科技论坛、第六届两岸专利论坛、情系齐鲁—两岸文化联谊行等活动;策划了以孔孟文化为主题的向台湾有关机构团体赠送孔子像、永远的孔子文化展、大哉孔子—圣像?圣迹图展等系列活动;发挥山东宗教文化、宗亲文化、民间信仰的特色举办海峡两岸亓氏宗亲文化交流会、高雄台南东岳大帝碧霞元君信众泰山行、海峡两岸中华民族敬天祈福大会、2018年长岛千年妈祖因缘金身赴台结缘会亲等活动;利用山东独特文化资源举办汉魏遗韵-山东古代名碑石刻拓片展、大空王佛—山东北朝佛教摩崖刻经拓片展、山东非物质文化遗产展、泰山石敢当文化展、海峡两岸(德州)八极拳大赛等交流活动;此外,还邀请岛内知名艺术家在山东举办星云大师一笔字书法展、许伯夷和他的世界、吴卿金雕木刻精品展、刘国松创作回顾展、台湾当代书画名家展、姜一涵书画艺术展等活动,鲁台文化交流好戏连台。

鲁台文化交流。(图片来源:山东省台港澳办交往交流处)

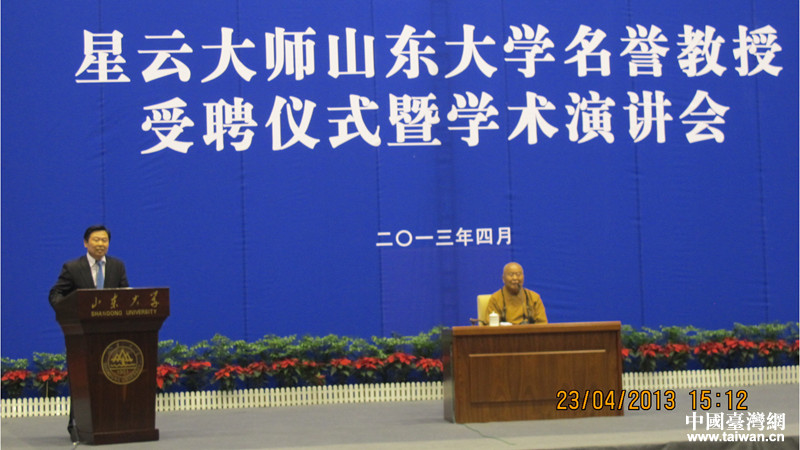

4.高校交流深入发展。鲁台教育各具特色,鲁台高校校际合作从单纯的学者访问向师生交流互访、科研合作和各类教育培训等逐步发展。山东多所高校积极引进台湾优秀人才,聘请台湾教授来校授课,扩大招收台湾学生的规模,山东大学先后聘任孔垂长、星云、江丙坤任名誉教授,与台湾大学等台湾高校合作“子海”项目。山东大学、山东中医药大学、青岛大学、烟台大学、鲁东大学等为在校就读的台湾学生提供无微不至的关怀和照顾。山东大学、中国海洋大学等高校每年分别举办两岸历史文化研习营、海峡两岸海洋文化交流等活动,增进两岸学生间的情感交融和思想交流。鲁台两地高校每年举办海峡两岸大学校长论坛、鲁台职业院校长研讨会,进一步深化了合作、扩大了共识。

鲁台大学生交流。(图片来源:山东省台港澳办交往交流处)

5.青少年交流持续推进。充分发挥山东在儒家文化、齐文化、泰山文化、孙子文化等方面的独特优势,以鲁台青年交流季为依托,整合全省青少年交流活动,先后组织了海峡两岸师生孔孟故里寻根夏令营、中华文化研习营、孙子兵法友谊辩论赛、两岸青年中华泰山成人礼等一系列青少年体验式交流活动,增进了彼此了解,建立了深厚友谊。

二、鲁台交流合作40年主要特点和成果

纵观40年鲁台交流合作,呈现出越来越明显的趋势和特点,也取得了丰硕成果。

(一)人员往来日益密切。鲁台人员往来从无到有,从少到多,越来越密切、越来越频繁,形成了良好互动关系。目前山东省已经与台湾佛光山、薇阁文教公益基金会、沈春池文教基金会、中华大成至圣先师孔子协会、中华华夏文化交流协会、山东同乡会、台湾大学、台湾艺术大学、台湾旺报、台湾中评社等社团机构建立了良好关系,与田都府(梁山宋江)信众、泰山东岳大帝碧霞元君信众、妈祖信众、萧氏宗亲、花莲县工会等基层民众形成了友好往来合作,与台湾知名人士连战、吴伯雄、郁慕明等建立了深厚友谊,形成了有来有往的互动局面。李奇茂先生作为台湾著名的艺术大师,积极推动台湾与山东的艺术交流合作,不顾年事已高,每年都多次来山东举办活动,自称“人居四海、心系山东”。

鲁台文化交流。(图片来源:山东省台港澳办交往交流处)

(二)合作领域日益广泛。台湾同胞来山东,从最初的探亲、旅游,发展到投资、考察、求学、实习、就业、就医、交流、访问等。山东居民赴台,从最初的因私赴台探亲,发展到交流、讲学、研修、培训、商务、旅游、投资、就学、就医等。鲁台交流从文艺学术领域开始,逐步拓展到经济、教育、卫生、科技、体育、新闻出版、广播影视等各个领域和民族、宗教、工会、青年、妇女等众多界别,涉及鲁台社会的方方面面。如体育交流方面,鲁台体育交流从上世纪90年代开始的人员交流往来,到2012年6月,中华台北奥委会主席率中国台湾代表队参加在海阳市举行的第三届亚沙会,使双方关系进一步密切;近年来,山东连续多年与台湾在举重、跆拳道、乒乓球、撑杆跳、武术等项目上进行交流,建立了互访机制,推动鲁台体育合作项目逐步扩大。

鲁台人员交流。(图片来源:山东省台港澳办交往交流处)

(三)合作内容日益丰富。山东与台湾交流合作从最初单纯的参访考察,发展到建立合作机制、举办展览、合作办学、人才培训、标准规范认定、文献资料共享、共同编辑文献等等,外延不断扩展,内涵不断丰富。如自2015年起,山东省连续三年在春节期间与佛光山共同举办山东文化交流节,吸引了大批台湾民众慕名而来,成为佛光山春节期间的一大亮点。山东省与台湾乡村旅游协会从2013年到2017年连续五年合作,推动乡村旅游带头人分批到台湾交流培训,引导他们转变发展理念,提升发展境界,推动全省1000多个乡村旅游点得到开发、改造和提升,新建3000多个乡村旅游点,涌现出济南廓庐等一批精品民宿,乡村旅游收入年均增速超过30%,形成了大力发展乡村旅游的浓厚氛围。大哉孔子—圣像·圣迹图展自2016年9月在台北101大楼中华艺术馆开展以来,在高雄义守大学等20个学校、场馆实现巡展,观众达4万多人次,广泛传播了儒家思想,增进了对台湾民众的文化影响。

鲁台交流。(图片来源:山东省台港澳办交往交流处)

(四)鲁台亲情日益浓厚。亲戚越走越亲,感情越聊越深。通过人员往来、交流互动,鲁台同胞建立了深厚感情,彼此互相关爱帮助,体现了“血浓于水”的骨肉亲情。山东从帮助台湾同胞探亲寻亲、解急救困;到向遭遇灾难的台湾同胞捐款捐物;再到出台《关于促进鲁台经济文化交流合作的若干措施》和《山东省台湾同胞投资保护条例》等各项惠台措施,为台湾同胞在鲁生活、学习、就医、就业、创业等提供便利条件。台湾同胞也积极为山东经济社会发展贡献心力,如在山东投资的台商刘竹承先生长期资助贫困学子、孤寡老人、困难群众,2018年刘竹承荣获“山东省劳动模范”荣誉称号;台湾艺术大师许伯夷先生、台湾知名画家李奇茂先生、台湾知名画家刘国松、台湾知名学者姜一涵先生、台湾山东日照同乡会理事长贺郁芬女士等积极向山东捐赠自己的作品或收藏;台塑集团在2005年至2012年间累计向山东省捐赠1亿元建设242所明德小学。

鲁台文化交流。(图片来源:山东省台港澳办交往交流处)

三、鲁台交流合作40年几点体会

回首40年鲁台交流,是为了总结经验、吸取教训,更好地做好今后的工作。

(一)必须坚定不移地贯彻中央对台大政方针,才能保证对台交流工作的正确方向。“涉台工作无小事”。对台工作政治性、政策性、敏感性强,作为地方对台交流工作,必须围绕大局、根据中央对台工作举措部署开展工作,而决不能自以为是、任性而为。多年来,山东省对台交流工作深入学习习近平总书记对台工作重要论述,准确把握中央对两岸关系形势的科学判断,把思想和行动统一到中央精神上来,保证了对台交流的正确方向。当前,就是要认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对台工作重要论述,特别是习近平总书记《在〈告台湾同胞书〉发表40周年纪念会上的讲话》,这是新时代对台工作的根本遵循和行动指南,要认真学习领会,深入贯彻落实。

(二)必须坚持不懈地加强文化交流,才能不断促进两岸同胞心灵契合。鲁台交流自文化交流始,并且一直是鲁台交流的重要内容。鲁台近40年文化交流的实践证明,只有坚持不懈地加强文化交流,才能不断拉近两岸同胞的认知,增进两岸同胞的感情,消融彼此之间的隔阂,加强心灵沟通,推动两岸关系发展。在当前两岸关系的特殊时期,我们应该按照习近平总书记提出的“两岸同胞要共同传承中华优秀传统文化,推动其实现创造性转化、创新性发展。两岸同胞要交流互鉴、对话包容,推己及人、将心比心,加深相互理解,增进互信认同。要秉持同胞情、同理心,以正确的历史观、民族观、国家观化育后人,弘扬伟大民族精神。”久久为功,达到两岸同胞心灵契合。

(三)必须不断开拓创新,才能使对台交流工作充满生机和活力。创新是开拓对台交流工作新局面的不竭源泉和持久动力。当前台海形势和经济发展形势变化快、挑战性强,墨守成规就难以发展,必须与时俱进,开拓创新。如海峡两岸交流基地由枣庄市和省台办首倡并获得国台办批准认可,枣庄台儿庄成为第一家海峡两岸交流基地,开辟了对台交流工作的一个全新平台,成为全国海峡两岸交流基地建设的领头羊,国台办专门在枣庄召开海峡两岸交流基地经验交流会,有20个省(区、市)到台儿庄参观取经,成为山东对台交流的一个亮丽名片。今后,要根据新形势、新任务,研究新时期对台交流工作的特点规律,发挥各方面资源和优势,找准与台湾交流合作的切入点、对接点,运用新思路、新方法,不断开拓创新,把对台交流工作做出特色、做出亮点。

(四)必须调动社会各界的积极性,才能形成对台交流工作合力。对台工作是全党全社会的工作,对台交流工作也不能只靠台港澳办“单打独斗”,必须建立健全对台交流工作机制和网络,充分发挥部门和社会的力量,构建“大交流”格局。近年来,我们充分发挥省委对台工作领导小组及各成员单位的作用,调动他们的积极性;注重加强与省直部门、团体、高校等的联系协调,争取他们对交流工作的支持;充分利用社会团体、市场主体、民间团体开展对台交流工作,从而延伸工作手臂,调动社会各界参与对台交流的积极性,形成了全省“一盘棋”的工作格局。今后,我们要更加注重发挥社会各界的积极性和主动性,利用港澳开展对台工作的便利性,形成对台交流工作的合力。(中国台湾网、山东省台港澳办交往交流处联合报道)

[责任编辑:王莉婷]