【两岸交流三十年·讲述】鸿雁传书天遂人意——黄埔老兵追忆香港省亲

来源:中国台湾网

2017年12月04日 22:32:00A

【题记】今年是海峡两岸同胞打破隔绝状态开启交流交往30周年。30年来,两岸人员往来和经济、文化、社会联系达到前所未有的水平,为两岸关系缓和、改善与和平发展奠定了基础。两岸同胞在30年的交流交往中,既共同见证了两岸关系跌宕起伏的发展历程,也发生了许许多多令人难忘的故事。一段文字讲述感人故事,一张照片记录精彩瞬间,一段视频珍藏难忘记忆。回顾过去,展望未来,有这样一群人,他们是过去30年来两岸关系发展中的亲历者、推动者和见证者,以及关心和支持两岸关系和平发展的海内外同胞。他们通过讲述自己或身边人所经历的真实故事,续写“两岸一家亲”同胞亲情。

抗日战争、国共内战时期的罗文治。(图片由罗吉元提供)

2012年2月,罗文治临终前,神志稍有清醒时,念叨最多就是在台湾的亲人和同学,让人吃惊的是他甚至还能叫出这些人的名字。在罗文治的儿子罗吉元看来,台湾不了情,注定是他一生挥之不去的情愫。

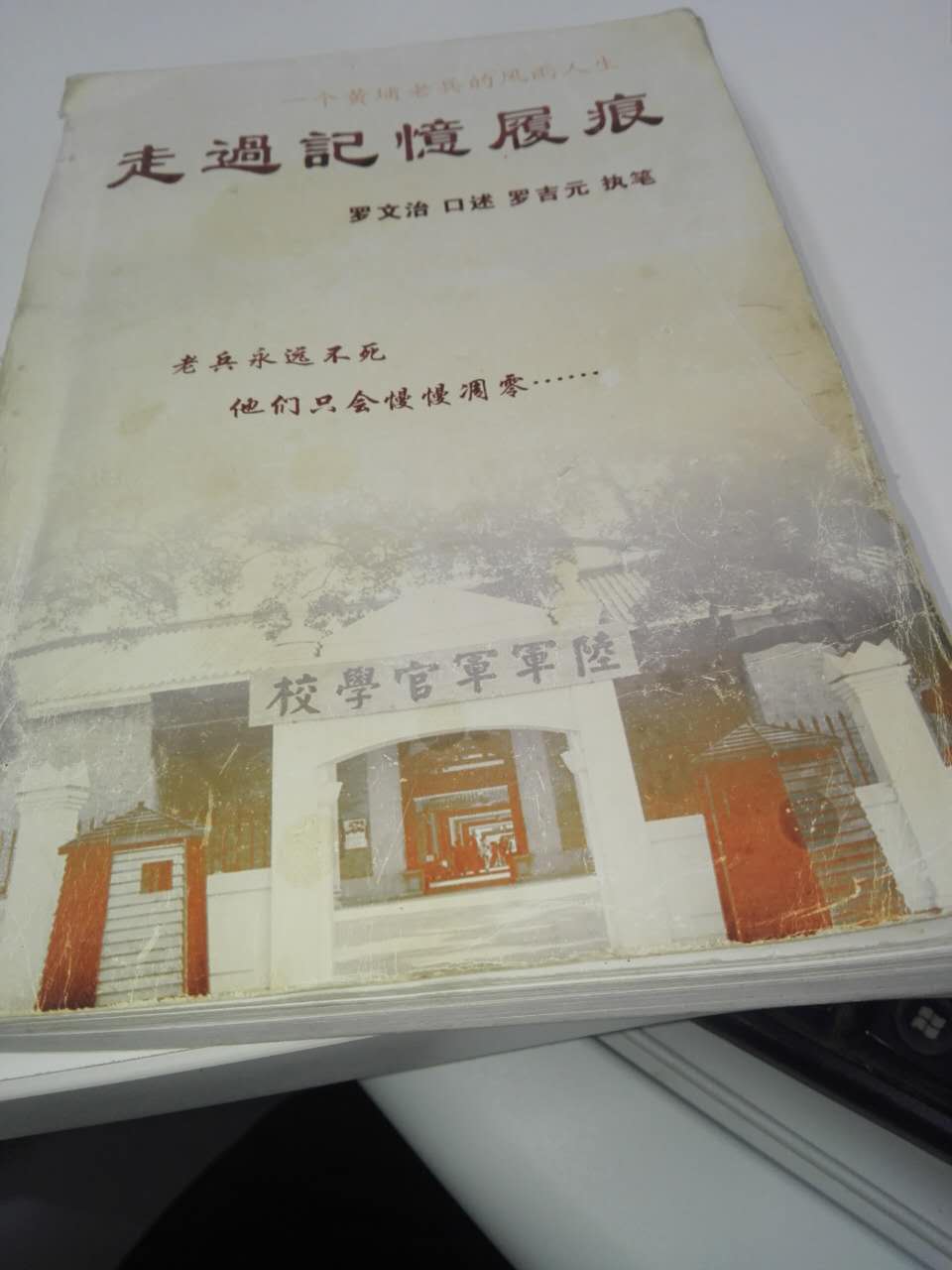

以下内容选自罗文治2010年口述、其子罗吉元执笔的回忆录《走过记忆履痕—一个黄埔老兵的风雨人生》(为行文顺畅,文字稍有改动)(文末另附《一个黄埔老兵的人生简历——我的父亲罗文治》)

口述者:罗文治

执笔者:罗吉元(罗文治之子)

一湾海峡两重天 鸿雁传书天遂人意

1980年9月的一天,一封通过美国转寄的台湾寻亲来信使我刚刚恢复宁静的生活顿起波澜,信封落款是英文,我请精通英文的原宁夏中卫修造厂副厂长(后任国家经贸委副主任、全国政协委员)的张志刚先生对来信地址进行了翻译,才得知此信寄自美国休斯敦市。

信封内有二封来信,一封来信的署名者自称刘仲康,称受其三姨奶(我居住台湾的三姐罗淑琴)委托转寄寻亲信。当时大陆与台湾尚未通邮,只能通过美国转寄,而刘仲康是在美国休斯敦大学的研究生。

另一封信是我的三姐罗淑琴写来的,主要是询问我的情况。我与姐姐此时已分别31年,由于众所周知的原因迟迟不敢联系。姐姐的这封来信的寻亲地址是我家解放前在北京的旧址,早已人去屋空,多亏当地派出所与邮政部门认真负责,多方寻找,终由我居住在北京安定门方家胡同12号的堂妹罗端(1979年我获平反后与堂妹取得联系)转手,这封不寻常的来信辗转数月才回到我的手中。

读阅姐姐来信后我情绪不能自制。姐姐在信中寻问我及胞兄罗定国的情况,呵护关注之情溢于言表。当日,我连夜写了一封长达22页的信尽述思念之情,我向姐姐诉说着与她30多年前在南京离别后我的遭遇——辞别金陵的惆怅,兵败福建的迷茫,投诚回京的无助,错划“右派”的劫难,一直到平反洗冤重新被社会认可的经过,都跃然纸上,字字句句,泪不能禁,泪水常常将信纸浸透。

信中我这样写道:

南京匆别三十年,一湾海峡二重天。见字如见人,原想此生已决无姐弟联系的可能,谁料天遂人意。

从此,我与姐姐取得了联系,我们彼此鸿燕传书,互道珍重。姐姐也时不时地向我寄来照片和汇款,嘱我保重身体。很长一段时间,我们彼此的信件都是通过我的甥孙刘仲康转寄的,直到1988年两岸实行通邮后才作罢,至今我仍对刘仲康先生这位鸿燕使者心存感激。

附注:

2012年8月25日,笔者(罗吉元)曾收到了刘仲康的电子邮件,内容如下:

小舅祖(应指家父罗文治,罗吉元注):我就是您文中所说的刘仲康,读完您的文章不禁感慨万千,当年受我三姑姥姥的嘱咐转寄了家书,能促使您二位姐弟重逢倍感荣幸,如今一晃都三十年了,非常高兴得知您一切安好还能上网发表文章,真是高兴。我目前在台湾高雄市的中山大学担任教授,以后就多用网络来联系吧!我的电邮地址是(此处省略),希望这封留言不会太冒昧!

祝您安康!

甥孙刘仲康敬上

这是一封迟到的家书,其时,家父罗文治已经去世半年。收到刘仲康来信后,我很是激动,知道他错将家父(罗文治)当成了我,除了对一些情况进行解释外,谢谢他当年“鸿雁传书”才有了罗氏姐弟的重逢,我将家父谢世的消息告之了他,彼此很是唏嘘。其后,我与刘仲康有了联系,彼此关注。

1985年12月,罗文治与幼子在香港合影。(图片由罗吉元提供)

姐弟别离卅七年 借道香港终于聚首

时间很快进入到1985年,姐姐多次在来信中表示,她年事已高,来日无多,鉴于当时的形势,不可能在内地或台湾见面,希望我们姐弟能在香港见面,以了却她的思念之苦。

姐姐的想法与我不谋而合,于是我们姐弟开始互动,我常常到宁夏自治区相关部门,询问到香港省亲的有关事宜,姐姐则在台北了解赴港的各种讯息。

功夫不负有心人,1985年11月,经过我的堂嫂(时任台湾“立法委员”)丑辉瑛极力斡旋与力促,我的姐姐与我侄媳妇章学雄获准于当年12月初出境赴港;而我与小儿赴港的担保人是香港互谊有限公司总经理冯毓民先生,他是丑辉瑛的干儿子,也是生意伙伴,在香港九龙商界小有名气。

11月底,我从公安部门拿到了港澳通行证和入境证,着手准备赴港事宜。临行前,自治区党委的两位同志在银川请我吃饭,再三嘱咐我,此次到香港与台胞见面在宁夏是第一次,保重身体,注意安全,宣传宁夏,宣传家乡云云。他们还为我出具了介绍信,让我到深圳后及时与宁夏驻深圳办事处联系,以期在食宿方面得到照应。我向两位同志表示了最为诚挚的谢意。

1985年12月7日,我偕小儿由宁夏中卫到兰州,乘坐当日由兰州开往广州的列车,尽管睡在卧铺上,我还是没有休息好:即将见到的姐姐容貌变化大不大?这些年她过得好不好?

12月9日晚7时许,列车到达广州,华灯初上,羊城一片喧闹,小雨沥沥,空气中透着淡淡的鱼腥味。在广州火车站附近找了一家宾馆登记入宿后,我们匆匆入睡。

12月10日早晨,我们乘火车到达深圳,二个多小时的旅途,到处是建设工地,一片繁忙景象。经过多方寻找,我们终于在深圳体育馆对面找到了宁夏驻深圳办事处,这是一栋全国九省市政府联合租用的办公楼,当我们向宁夏办事处的同志递上介绍信和说明来意,受到了很好的接待。

中午时分,接到了姐姐打来的电话,说她已于9日到达香港,住宿的宾馆是位于九龙弥墩道的帝国酒店。姐姐同时告诉我,与她同行的还有我们的侄媳章学雄。我与姐姐约定:12月11日在香港见面。

11日中午,我与小儿来到罗湖通关大楼等待通关,等待通关的游客排起了长龙,整个口岸不仅没有空调,甚至连椅子都没有。气候炎热,每个人都是汗流浃背,不少人只能席地而坐,整整等了半天才轮到通关。

通过安检后,我与小儿在下午17时许来到位于罗湖口岸南侧的罗湖火车站,乘客大都是由大陆到香港或取道香港前往境外的。当时从罗湖的列车平均每20分钟发出一列,分为头等车和二等车,头等车的票价比二等车多出一倍。

当日下午18时许我们来到九龙火车站,出了站口,走到大街上引人注目的是:装饰豪华的大酒家,玻璃柜中游着活鱼活虾的高级饭店,大理石板贴墙的银行大厦,商品琳琅满目的大公司,五光六色的霓虹灯,珠光宝气的女郎……

解放前,我曾到过九龙,但现在面目全非,变化很大,一时我与儿子迷失了方向,正在我们犯愁之时,一辆出租车停在了我们面前,“热情”的司机招呼我们上车后,将我们拉到了帝国酒店门前,不到二十分钟的里程,司机向我们父子收费120元港币。事后,有居住香港的亲戚告诉我,这段里程,按计价器计算,两个人也就是12元港币。这位司机看出我们是头一次到香港,狠宰了我们一刀。

到了帝国酒店门前,我们拾阶而上欲进大厅时,一位陌生的中年女人走了过来向我打招呼:“您来了,就是这里”,我心不在焉地“嗯”了一声。

对方见状连忙解释:“老爹,您不认识我了,我是章学雄呀,是三姑让我在门口迎接你的”。

这时我才恍悟,1948年我在南京曾见过章学雄,她是我侄儿罗仲泉的妻子,当时还是年轻少妇,如今已是儿孙满堂的老妪,又见章学雄,不由让我对人世沧桑发出感叹。

在侄媳的引导下,我们乘电梯来到酒店四楼姐姐居住的客房,侄媳轻声推门,向里面的姐姐介绍:“三姑,我老爹来了”。

满头银发的的姐姐哽咽着冲我说了一句话:“我最后悔的是当初没有将你带到台湾去!”

霎时,我们纵有千言万语也难以叙说,将近四十年的牵挂和思念,在这一刻变成了紧紧的拥抱和恣意横流的泪水。

在姐姐泣不成声的叙述中我得知,1948年12月,姐姐与时任国民党海军司令部上校翻译的姐夫随军舰撤到台湾左营,他们捷足先登,在当地找了几间日本人撤退时留下的住房得以安身。因为当时台湾的住房相当紧张,姐姐的家先后接纳过我的姑父、台湾的国画大师溥儒以及我姐夫的外甥女婿(后任台湾海军中将、海军后勤部队司令)钱怀源和我姐夫的侄儿(后任台湾海军供应部司令)陈文豫的家眷栖居。

稍后一部分国民党军官、文职人员到台后,房源紧张只能住在帐篷或木头搭建的房屋里,住在木屋区和帐篷里的人,生命财产毫无保障,成天提心吊胆过日子,害怕台风掀掉屋盖,担心大雨冲泻山泥压塌房子,更惧邻居失火,成片木屋化为灰烬。后来随着台湾经济的发展,人们生活的质量逐步提升,住房难题才得以克服。

我姐夫已于70年代去世,姐夫去世后在台北留有一栋楼房,姐姐目前靠出租房屋为生,生活尚可。

稍事平静,姐姐对我说,此次她临到香港之前,我的堂兄罗平、堂嫂丑辉瑛到台湾桃园机场送行,堂兄、堂嫂请姐姐转告我:定永(罗吉元注:“定永”为罗文治幼名)当年未能来台,如果他有意到台湾定居,我们一定会鼎力促成此事。

姐姐说,这也是在台的罗家亲人的共同心愿。估计在见面中,姐姐可能有这样的想法,对此我在赴港途中已有考虑,我诚恳地对姐姐说,过去我却实受了不少苦,但近年来我的情况已发生改变,“右派”问题已得到改正,并当选为当地的政协委员,子女都有了工作,我的根已扎在宁夏,我的家就在宁夏,所以不想再挪窝了。

随后,我又与在台湾的堂兄罗平、堂嫂丑辉瑛通了电话并表示谢意。1947年我与罗平在南京见过面,掐指算来已38年没有唔面,电话中我们彼此很是感叹。

我在香港先后住了18天,与姐姐畅谈数次,彼此忆往事、聊家常,既为儿时的欢乐时光所陶醉,又为后来的命运多舛而感叹,倍感人生苦短与珍贵。

《走过记忆履痕—一个黄埔老兵的风雨人生》封面。(图片由罗吉元提供)

一个黄埔老兵的人生简历——我的父亲罗文治

作者:罗吉元(文字由罗吉元提供,为行文顺畅稍有改动。标题由编者拟定)

2012年2月,父亲临终前,神志稍有清醒时,念叨最多就是在台湾的亲人和同学,让人吃惊的是他甚至还能叫出他们的名字。在我们看来,台湾不了情、黄埔同学胞波情谊注定是他一生挥之不去的情愫。

父亲,罗文治(原名罗定永)蒙古族, 生于1916年, 民革党员, 宁夏黄埔同学会第一届同学会理事, 第二届同学会副会长, 黄埔军校同学会第二次全国代表会议代表, 曾任宁夏黄埔同学会理事、宁夏中卫市黄埔同学联络组组长。2005年9月, 荣获由中共中央、国务院、中央军委颁发的纪念抗日战争胜利60周年纪念章 。

父亲出生在北京香山一个蒙古镶黄旗贵族家庭,其祖父升允(我的太祖)曾担任过陕甘总督。始建于1907(清光绪33年)年号称“天下第一桥”兰州黄河铁桥就是他任总督时修建完成的。父亲的大伯父札克丹(汉名罗寿松)曾留学德国,四品顶戴湖北牙厘局总办;二伯父扎拉芬(汉名罗寿恒),在北洋武备学堂毕业后,又东渡日本士官学校学习,曾任清皇家禁卫军第三标标统。随着辛亥革命爆发、中华民国的成立,父亲的家族也逐渐走向没落。

父亲在北京香山上完小学后,于1932年至1936年在北京志诚中学上学;1936年至1937年在北京的中国大学历史系上学;1937年“七七事变”爆发后成为流亡学生,逃离了北京。1937年秋在南京投笔从戎,加入保卫南京的宪兵部队,亲身经历了骇人听闻的“南京大屠杀”;1938年春, 经九死一生逃离了南京。1938年至1939年在国民政府军事委员会政治部抗宣七队当宣传员,1939年9月考入中央陆军军官学校本校(成都)十七期三总队步科上学。1942年毕业后分配到国民党第二十五军历任少尉排长、中尉排长、上尉连长、少校营长,经历和参加了“浙赣战役”等大小30余次对日寇的浴血奋战。1944年进入陆军大学广西桂林西南参谋班深造,1945年抗战胜利后到上海参与了对日寇的接收及战俘遣送工作。1948年任国民党108师324团中校团副,1949年秋和所在部队一起在福州向解放军投诚。

1949年在中国人民解放军官第四团学习,1950年至1952年在北京市卫生工程局工作。1952年到1954年在宁夏文工团工作,1954年到1957年在中卫县干部业余学校和文教科工作。1958年被错误的打成“右派分子”后开除公职,自谋生活。父亲身陷众所周知的政治劫难长达20余年,1979年平反以后安排在中卫县文化馆工作至退休。1981年至1998年连续担任政协中卫县第四届至第八届委员,1988年至1996年担任中卫县侨联副主委。父亲的晚年及其丰富多彩,他退而不休,热忱不减,先后以一个民革老党员和宁夏黄埔同学会副会长、理事的身份,将参政议政、服务黄埔同学和致力两岸同胞交流作为学习及生活中的主要内容与乐趣,并引以为荣,乐此不疲。

父亲一生命运多舛,他是抗日战争的参与者、国共内战的亲历者,是建国后历次“政治运动”的蒙难者,又是党的十一届三中全会后的受益者。同时,父亲的经历也是我们民族近百年历史的浓缩。

他老人家在遭受不公正待遇的日子里,忍受着巨大的政治压力和生活压力,与母亲一道生养哺育、含辛茹苦把我们抚养成人。作为子女,身感父恩如山,父爱似海。父亲离开我们已经5年多,他带着对人生的无限眷恋、离开我们远行了。思绪至此,不胜痛惜。

责任编辑:何建峰

相关推荐

-

“小姐,这是你掉的金钗吗?”——专访台湾配音员刘小芸

12月04日 -

八旬游子高秉涵:有生之年,惟愿台湾重回祖国母亲怀抱

12月04日 -

专访全国政协委员谢正观:魂牵梦萦龙传人 矢志不渝强国梦

12月04日 -

从“广告教父”到创业导师 陈炳宏:大陆是个神奇的地方

11月13日