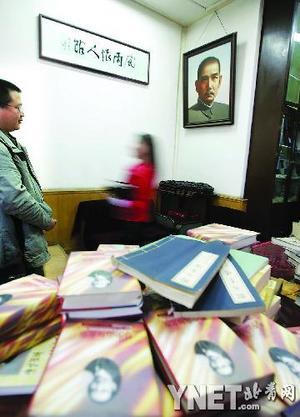

宣南珠朝街5号,因孙先生而得名的中山会馆在拆迁的瓦砾中幸存

140年前的今天 孙中山生于广东香山县翠亨村———

孙中山,清同治五年十月初六,生于广东香山县翠亨村农人之家,为家中季子。

那是1866年11月12日,一百四十年前的今日。

7岁入私塾,14岁受长兄孙眉接济,随母乘轮船赴夏威夷,始见“沧海之阔”。而后檀香山就读、香港学医。24岁开始悬壶济世于广州、澳门。至此,这个南方人的人生看上去都相当平凡。

直到28岁那年,孙中山第一次履及北京。

1894年六七月间,年轻的孙文“偕陆皓东买舟北上”,欲上书被时人认为开明的直隶总督兼北洋大臣李鸿章,寄希望于通过他影响清 廷、改造中国,然最终被李鸿章“借辞军务匆忙”拒见。

旋即,孙中山偕陆皓东由津抵京,第一次游历北京“以窥清廷之虚实”。29年后的1923年,他在香港大学演说时言及:“最后至北京,则见满清政治下之龌龊,更百倍于广州。”

半年后,1895年2月12日,孙中山在香港中环士丹顿街13号正式成立了“香港兴中会总会”。自此成为中国近代史上最坚定的一个革命党。那一年,他29岁。

那之后,穷孙中山一生,他还曾两次莅京:1912年那次,他在北京湖广会馆成立了国民党;13年后,59岁的孙中山在北京走完了他生命最后的征途。

1925年3月12日,孙中山逝世于北京铁狮子胡同23号行辕。其年,宋庆龄只有32岁。

2006年11月的秋天,阳光很温暖,我们试图寻访孙中山先生留在京城的痕迹。它们是老前门火车站那个连指针都没有的大钟,是湖广会馆一张今人费尽思量的老照片,是协和医院病案室一份纸页发黄的英文病理报告,是今天的张自忠路23号院重门紧闭后面一个为夫为父为领袖者在弥留之际对妻小部下顾念体贴的故事,是香山碧云寺白塔顶上一棵他亲手扶植过的树。

北京不是他的故乡。但是今天,以他名字命名的公园在冬天里开满了郁金香。

140年白云苍狗,逝者如风。彪炳伟业之外,一个伟大的人还可以有些什么值得我们记取?

前门火车站

老钟楼大钟细数过他的生命时刻如今却已没有表针。

在前门东大街东侧,100岁的老前门火车站而今只是一个空壳了。但它真是很好认,尤其夜晚亮起灯来,很美丽。

它是中国第一座火车站,欧式的建筑,至今完整。大清光绪27年(1901年),于京师正阳门破土动工。1906年正式启用,总理衙门定名“直奉铁路正阳门车站”,开中国铁路客运之先河。直至1958年,一直是北京最大的车站。当年的人们,都是从这里下车进入北京的。最后的孙中山就是从这里来到和离开北京的。

1924年10月,冯玉祥等发动北京政变,推翻曹锟政府。孙中山接受邀请,决定北上,共商国是。11月13日,孙中山偕夫人宋庆龄由广州启程北上,于12月4日抵达天津。当夜病发,只得留津医治。12月31日,孙中山扶病自津抵京。

据上海《民国日报》及上海《申报》报道:“下午四时许,专车抵达前门车站时,受到北京各界二百余团体约三万余人的热烈欢迎。”三万人欢呼、五色旌旗漫卷和二百五十六万传单漫天飞舞的景象不需想象,而更让人难忘的,或许是一个重病领袖的亲民和慈蔼。

鹿钟麟写过一篇《孙中山先生到北京的时候》,载于1956年11月5日的《团结报》:

当时,我是北京的警备总司令,奉冯先生(冯玉祥)命令,欢迎孙先生,并负责保护孙先生。我很担心对孙先生难尽保护之责,就驱车跑到永定门车站,想请孙先生在那里下车,免得发生意外。

孙先生躺在车中,面容憔悴,说明他的病已经是很重了,但是他不同意我的安排,他说:“我是为了学生们为了民众而来的,请不必担心,学生挤着我也是不要紧的。”真出乎我意料之外,车进扬旗,学生的秩序立时就自动整理好了。每个人都严肃而恭敬地站在那里,一动不动,也没有一个人说话。

3个月后,孙中山病逝于北京。他遗嘱将遗体葬于南京紫金山。

四年后,1929年5月26日,孙中山灵榇由西山碧云寺起录,出正阳门至东车站。移灵送殡长列浩浩荡荡,秩序井然。两旁人行道上朝灵榇肃立致敬者,多至三十万人,为北平空前盛举。

28日抵浦口,同日渡江,安抵南京。6月1日举行奉安大典,孙中山灵榇安葬于紫金山中山陵。

今日,前门火车站旧楼尚在,当年为孙中山细数过那些生命时刻的老钟楼大钟却没有表针。负责人苦恼地说:“谁能把大钟修好啊。”火车站里没有了老站台,成了天南海北小商贩辛苦搏命的战场。除了东西两面外墙上“京奉铁路正阳门东车站”的字样外,看不到一点对它历史的记载。

湖广会馆

湖广会馆至今为孙中山保留着他当年曾在里边休息过的房间

孙中山五次光临的历史是湖广会馆最耀眼的荣光。

这一阵子,位于虎坊桥路3号的湖广会馆正忙着它的200周年大庆。

它的历史最早可以追溯到明万历年间,住过许多高官名人。嘉庆十二年(1807年),重修成湖广会馆。湖广会馆里留下了许多匾,仅状元、榜眼、探花匾就有31块之多,昭示着当年来京赶考的鄂湘两地以及广东北部的举子们,有这么多人金榜高中。但即便如此,民国元年(1912年)孙中山五临湖广会馆的历史,依然是它最耀眼的荣光。

那年,孙中山先生应袁世凯之邀,赴京共商国是,于8月24日下午5时抵京,9月17日离京。其间他曾5次履及湖广会馆:

8月25日上午是同盟会的欢迎会。“楼上楼下挤满了人。孙中山发表演说,明言今后搞建设也是群策群力,方能成功。要以调和党见、容纳异才为宗旨。与会3000人热烈鼓掌,欢声雷动。”

下午1时,同盟会、统一共和党、国民促进会、国民公党、共和实进会等五政党合并组成国民党,于湖广会馆举行成立大会。

第三次是8月30日下午,北京学界约3000人在湖广会馆集会欢迎孙中山。孙中山先生登台演讲:我希望我国的学生能够涤除以前的旧思想,早日将公仆义务担在肩上。

第四次,9月4日下午,共和党在湖广会馆召开欢迎会。那天下雨,孙中山先生准时莅会,并发表了演说。他在演说中解释了国民党的三民主义。

最后一次是离开北京之前两日,9月15日参加国民党的欢迎大会。

匆促的行程中有一个细节,可能注意和知道的人并不多。据上海《民立报》1912年9月2日载:孙中山抵京后,袁总统特谕步军统领内外巡警总厅,凡先生出入,除派马队侍从外,沿途均派军警护卫,断绝交通。

25日早,孙中山由行台至湖广会馆赴同盟会欢迎会,见途中并无行人,深为诧异。回行台后,即询之招待员傅良佐、王赓等,始知袁总统如此盛意。孙告以“鄙人虽系退位总统,不过民国一分子,若如此,即非所以开诚见心,且受之甚觉不安,应即将随从马队及沿途军警,一律撤去,俾得出入自由。如大总统坚执不肯,则鄙人小住一二日即他去矣”。傅、王当以先生之意由电话禀明袁总统,袁以恭敬不如从命,遂饬令将军警撤去。是日下午,先生复至湖广会馆出席国民党成立大会,即屏去一切护卫,任商民瞻仰,舆论歌诵不置。

今天在湖广会馆,他当年可能休息过的一个房间,人们为他精心地保留着。94年前的9月4日那天会后,孙中山与欢迎他的人们留下了一张合影,而今被骄傲地挂在湖广会馆的陈列室里。但是副总经理张亚君说他们谁也不能确定那张照片的背景究竟是湖广会馆的哪一个建筑,毕竟200年世事变迁,极盛之时曾占地达4万平方米的湖广会馆已经大大缩水,连院里的鸽子都无处展羽,肥胖到让人怀疑它们还能不能飞翔。

协和医院

沉疴在身的孙中山总是对每一个大夫微笑示意。

1925年1月21日,孙中山病情恶化。

当时他住在北京饭店,当年的德国医院护士何芬被派往护理。31年后,何芬对《工人日报》记者回忆:

每天清晨,我一跨进病房,中山先生就很有礼貌地对我说:“早安”!傍晚,当我离开病房的时候,中山先生也要说声:“晚安”!每次量体温、试脉搏或是喂药以后,他都要说:“谢谢你”!有一次,他烧得唇干舌焦,我用药棉蘸凉开水润他的嘴唇。这时,他虽然难受得两眼睁不开,也不能说话了,还合掌向我表示谢意。

中山先生的病愈来愈沉重了,他征求我的意见,愿不愿意晚上就在这里歇宿,有事好找我。我当然答应了。可是,一连几个晚上都没有人来叫醒我。原来中山先生怕我白天工作累了,晚上要好好休息。

在北京饭店,请来许多医生为中山先生治病。有位德国医生建议请中山先生住到东交民巷的德国医院去,被先生拒绝了,他说:“东交民巷是租界,我不去”!最后,还是住的协和医院。

1月26日,孙中山入住协和医院,当日即施行手术割治。据《哀思录·总理葬事筹备委员会关于孙中山病状经过情形报告》(1925年)载:

……至二十六日上午,协和医院外科医士复往诊治,知形势益恶,决为危殆,当经商之宋夫人及左右,亦不能决,最后及迳请先生自决,先生慨然允之。由是先生遂于是日下午三时,以担架由北京饭店移入协和医院施行手术。……手术后移入三百零一号病室。

今天协和医院旧琉璃瓦顶的老楼尚在,孙先生当年的病房依旧在使用。我们不得近前,只能远望那灯光昏黄的长长走廊。

当年在那个病房里,沉疴在身的孙中山是一个配合的病人,表现出高度的耐心,还总是强忍腹部剧痛,对每一个大夫微笑示意;他还是一个顾念自己妻子的夫君,据上海《民国日报》1925年2月7日报道:“是日,先生安慰宋氏谓:余诚病,医者亦诚无如余此病何!但余所恃以支持此身者,夙昔即不完全恃医,而恃余自身之勇气。余身信余之勇气必终战胜此病,决无危险。”

81年后的今日,协和医院的病案室里,还保留着孙中山一份13页的病理报告,英文,编号9954,上面的名字是“孙逸仙”。那份详尽的病理报告揭示着一种可能———孙中山先生其实是死于胆管癌,而并非传说中的肝癌。

马家润老人76岁了,他1950年就到协和病案室工作,退休之前当了13年病案室主任。鹤发童颜的老人有着惊人的记忆力。“老协和一共就丢过4份病案。孙中山先生的病案是1942年3月二十几号经当时协和图书馆一个叫赵亭范的工作人员之手,被日本人借走的。”解放后廖承志办公室都还曾跟日方追索过,未果。他至今记得那张两张名片大小的白卡纸写的借条。但是那张借条后来也散佚了。2002年曾有过一个“孙中山与北京”展览,孙中山先生逝世前病历及病逝后的尸检报告复制品在这里首次向海内外披露。

协和病案室现在的主任刘爱民也有一个终生的遗憾。七几年的时候,他们一批二十几岁的年轻人被分派去整理医院陈年的放射科的片子。“把片子撤出来送去炼银,封套留下来做病案的封面。”刘爱民主任至今都记得那一天满室弥漫的尘土,“干着干着,我抽出一张,我会罗马拼音啊,拼出那名字是‘孙逸仙’,我叫出来:‘这是孙中山先生的片子!大家都别动,千万别动!’”那日他小心放到旁边桌上的孙先生的X光片子,共有十几张。“但是我那时候二十五六岁,人微言轻,而且当时大家都干疯了。等到后来一找,那些片子都没了。该是混到其他片子一起了,从1921年开始的山一样的放射片子啊,找也没法找。”

铁狮子胡同23号

弥留之际对夫人说“我之所有即汝所有”。

孙中山先生在铁狮子胡同23号走完了他人生最后的日子。

1925年2月3日,德医克礼、美医泰尔和协和医院代院长刘瑞恒等将病症真情告诉孙中山,“孙先生听之甚为安静,而精神倍增勇敢”。

2月6日,协和医院开始用镭锭治疗,以减轻孙中山的病痛。

2月18日,镭锭治疗四十余小时仍无效果,西医断为绝望。“先生以在院既受西医诊视,而阴服中药,是不以诚待人也,坚主出院始服中药,乃决议出院,迁居行馆”。是日,孙中山自协和医院移往铁狮子胡同23号行辕(原民国外交总长顾维钧宅)。

他的侍从副官李荣笔下的《总理病前后》记录下那些让人心酸的瞬间。3月11日至下午四时三刻,孙中山呼唤长孙阿平(孙科之长子)到床前,“总理紧握其手抚之曰:‘乃公病剧,小子毋拢我,待病瘥当偕汝出游’。”

孩子出门后,孙中山先生可能是实在痛楚难当,唤来待从李荣和马湘,“命荣紧抱其头部,马湘捧其双足,将全身提放地下。夫人闻言,以英语问总理曰:‘亲爱的,汝要如何’?总理说:‘我要在地上一睡’。夫人答:‘地下冰冷睡不得的’。总理说:‘我不怕冷,最好有冰更妙’。夫人闻言,侧面垂泪,悲怆不已。总理说:‘达龄(即‘亲爱的’之西语),汝不用悲哀,我之所有即汝所有’。夫人答:‘我一切都不爱,爱者惟汝而已’。言时更咽,微顿其足。总理答:‘此即难言’。夫人益悲,泪如雨下。”

到3月12日,“晨一时,即噤口不能言。四时三十分,仅呼‘达龄’一声,六时三十分,又呼‘精卫’一声。延至上午九时三十分,一代伟人,魂归天国。”

2006年,铁狮子胡同23号的门牌已经是张自忠路23号。紧闭的朱门前石狮静默,没有“孙中山行辕”的任何痕迹。朱门后的院落里而今是某机关单位。但是连看上去才十几岁的外地小保安也知道这里原来是“孙中山行辕”。工作人员告知那深宅大院里面已是物是人非,原来的房子都没有了。“我也愿意大家记得孙先生,多棒的人啊,帅哥!跟周总理一样,了不起的人物!”

西山碧云寺

孙中山曾亲手扶植的柏树在他身后已是青翠茂盛。

依孙中山先生保存遗体的遗嘱,1925年3月12日,孙中山遗体被移至协和医院施行保存手术。

15日入殓,因当时苏联赠送的玻璃盖钢棺未运到,因此暂殓于西式玻璃盖楠棺内。

19日,孙中山灵榇自协和医院移往中央公园(今中山公园)社稷坛大殿。据记载,“到十时许,(送殡人士)到者愈多,由协和医院至中央公园几无一片隙地,总计约十二万余人,实为北京空前未有之盛举。”

24日发丧,在中央公园举行公祭。到4月1日下午,公祭处共收花圈七千余个,挽联五万九千余幅,横条幅五百余件。前往瞻仰孙中山遗容及签字留名的吊唁者达七十四万余人。

4月2日发引,灵榇由中央公园移往西山碧云寺

石塔暂厝,行奉安大典,“参加送殡的群众,约三十余万人。从西直门一直送到碧云寺的还不下两万多人。其中大部分是各大中学校学生、民众和国民党官兵”。

2006年11月10日黄昏日落时分,西山碧云寺岑寂无边,惟有银杏叶静静飘落。在孙中山纪念堂前遇到半百之年的北京人潘先生,一望便知是老香山客。潘先生告诉记者他家住西直门内,坐公交车过来,快车也要走40多分钟。我们一起沉默,在心中想象81年前那几万送灵人如何把泪洒满这段路途。

当日,在西山碧云寺停灵4年之后,1929年5月,孙中山灵榇将被移往南京紫金山。

在碧云寺金刚宝座塔塔顶,有一株九龙柏。其下有碑以志旧事:“民国初年,孙中山至此,见该树濒于枯萎,曾亲手清理积石,扶植此柏。1925年孙中山逝世后,灵柩曾暂厝塔内。1929年移灵前,孔祥熙再观此柏已是青翠茂盛,特撰写‘总理亲手扶植塔顶侧柏记’以示纪念。”

“孙中山先生是死了,而且是失败了,他却有一件极可宝贵的遗物给了我们:这就是他的理想!虽是死了,他的理想却还活着:虽在生前是失败了,在他死后,他却是要成功的。”张闻天《追悼孙中山先生》的话字字铿锵。

南望,西山的枫叶正红。钟声响起,山风落下。

(本版部分资料摘自黄宗汉、王灿炽编著《孙中山与北京》一书,湖广会馆李思女士提供)

(来源:北京青年报)

编辑:齐晓靖

|